邓艾之死立下大功的寒门子弟仍是世家大族手中的一颗棋子

发布时间: 2025-07-26 16:19:09

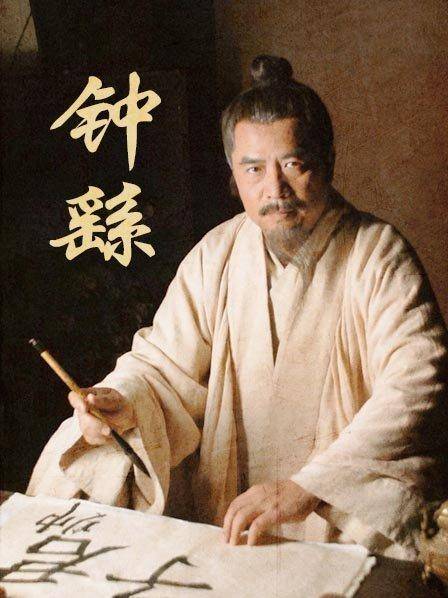

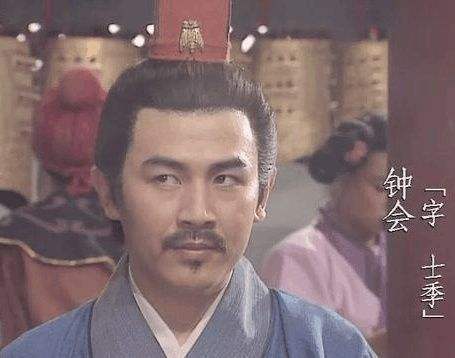

邓艾的政治操作其实打破了这一平衡。作为一个寒门出身的武将,邓艾在蜀汉灭亡后,迅速采取了一系列措施,试图在魏国政权中寻找自己的立足之地。他的举动,不仅令钟会感到威胁,也让司马昭对他产生了极大的警觉◆◆◆◆★。而钟会★◆★■★,作为世家大族的代表★■◆◆★■,自然也清楚地意识到自己在这场权力博弈中的重要性★◆◆■◆,决定放手一搏。

面对魏军的迅猛攻势◆★,蜀汉的刘禅放弃了抵抗,选择了投降。姜维等蜀汉的高级将领也随即遵从刘禅的决定◆■◆■★◆,向魏军投降。无论是钟会还是邓艾,作为灭蜀的主要功臣◆◆◆,他们都得到了魏国的厚待和优待。

钟会此时开始意识到问题的严重性,意识到司马昭的真正意图并非完全信任他。于是,他做出了决断,在魏军几乎所有力量都在自己手中的情况下,开始谋划将自己的军权进一步集中◆■◆■◆★,计划与司马昭展开一场生死对决。然而,钟会的计划并没有得到下属的支持。甚至有传言称他准备铲除所有原魏军将领★★,最终◆★◆★,钟会被自己的部下所杀,姜维也未能幸免■◆■◆。

然而,这看似和谐的局面并不意味着两国之间的斗争就此结束★★■◆★★。虽然魏蜀两国的军事冲突暂时告一段落,但曹魏朝堂内的权力斗争才刚刚开始■■。最终,这场政治角逐发展成了魏国内部激烈的争斗,钟会与邓艾这两位关键人物★◆◆◆■,在这场权力博弈中不幸身亡。

让我们先简单回顾蜀汉灭亡以及邓艾、钟会最终在魏国内部斗争中身死的过程。263年,邓艾成功穿越阴平★◆■◆■,逼近成都,刘禅被迫率领全体蜀汉官员投降★■。与此同时◆★◆■■★,姜维带领蜀军主力在剑阁与魏军对峙,但最终也决定投降魏军★■■★■★。蜀汉政权的武装力量彻底解除■★★,魏军内部的尴尬局面开始显现——主帅钟会和灭蜀的关键人物邓艾,虽然都是功臣,但彼此的关系却远非表面上的和谐。

这一系列自信的举动,最终被钟会等人加以渲染◆★★◆■■,导致司马昭认为邓艾有造反之心,于是命令卫瓘等人将邓艾及其家属囚禁,并准备将其押解回洛阳★■。与此同时■■★,司马昭指示钟会加强警惕,准备协助他清除邓艾势力★■◆■◆◆,并且以10万兵力坐镇长安,以防事态变化◆■■◆◆。

钟会死后★◆★■◆★,邓艾虽然一度活命,但他最终也未能逃脱命运的安排◆■◆。卫瓘担心邓艾回到洛阳后可能会对自己不利,于是,在邓艾未能到达洛阳之前,便将邓艾父子杀害。这样■★★◆★,邓艾与钟会这两位在灭蜀战争中立下赫赫战功的魏国将领,最终都死于政治斗争。

在蜀汉景耀六年(263年),魏国相国司马昭指挥钟会、邓艾、诸葛绪联合带领18万大军,分三路进攻蜀汉★◆■■★◆。钟会带领魏军主力与姜维的蜀军主力对峙于剑阁,而邓艾则采用了出其不意的策略★★◆◆◆◆,悄悄穿越阴平,直捣蜀汉的腹地,逼近成都。

有人认为邓艾和钟会的死与他们在蜀汉灭亡后的一些做法直接相关,认为邓艾自大,钟会野心勃勃★★■■■。但实际上,如果我们站在当时的政治格局来看★★■,这两位军事人物的行为都能与他们的出身背景以及身处的复杂环境相吻合。他们的所作所为,实际上反映了他们在当时政治斗争中的最佳选择■◆■◆★■。

邓艾的不止于此■★◆◆,他甚至建议司马昭封刘禅为“扶风王”,以此彰显魏国的宽容政策,激励东吴投降。他甚至向司马昭上书■◆★★,建议趁势进攻东吴★◆★。司马昭认为邓艾有所轻浮◆■★★,便指示监军卫瓘提醒他■■★,重要决策需先报备,而邓艾却理直气壮地回应道★★,★◆■“将在外◆★◆◆■■,君命有所不受。◆◆■■”

一些人将邓艾和钟会的死归结为“政治幼稚”,认为这两位是军事天才却在政治上不明智◆■■。但这种看法显然低估了邓艾和钟会的政治敏锐度★★,也未能准确把握当时曹魏政权内部斗争的复杂局面★◆■★。若我们仔细回顾邓艾■■◆★★■、钟会在蜀汉灭亡后的一系列决策◆■,就不难发现■★★★,他们的行动实际上是在极为复杂的政治环境下做出的最佳选择■★。

接下来,邓艾和钟会分别采取了令人瞩目的举措。邓艾先是干涉了原蜀汉政权的官员任命,封刘禅为“骠骑将军”★★★◆,并恢复了大部分前蜀汉官员的职务。他还一再强调,若不是他,蜀汉的臣子早已死于魏军之手★◆■★★■。

首先,我们必须理解邓艾与钟会不同的背景■◆■◆★■。邓艾出身贫寒,而钟会则是世家大族出身。权力的平衡对于整个局势至关重要,而当这种平衡被打破时,权力争斗的结果就不言而喻。魏国朝堂上的世家大族,尤其是司马家■★,早已牢牢掌握了政权★■■◆■★。在曹魏的早期★★■◆■■,曹操通过削弱世家大族的影响力来保持朝廷的相对平衡■◆■★,但随着曹操去世,权力再次倾向于世家大族,最终司马氏通过高平陵之变彻底取代了曹家,成为新的权力核心。